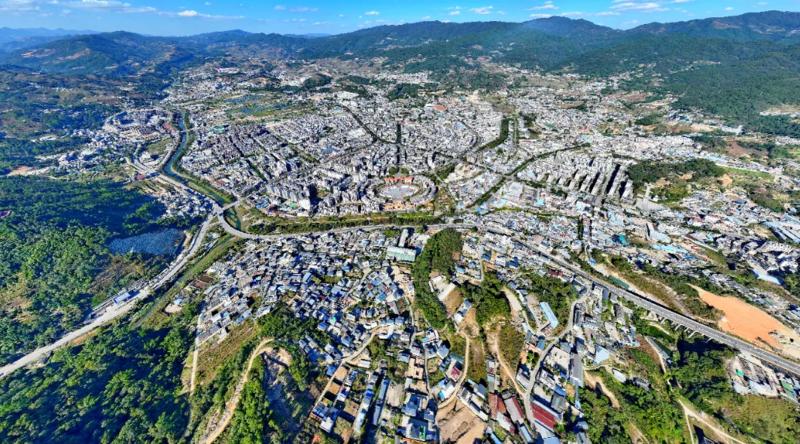

澜沧县城全景

(拍摄人:澜沧县民族研究室 李晓维)

澜沧西汉属益州郡哀牢地。东汉至两晋属永昌府。唐南诏时称“邛鹅川”,属银生节度(驻景东)辖境。宋大理国时属永昌府辖地。元属木连路军民府(治所在孟连),明永乐四年(1406)置孟连长官司后属孟连长官司辖地,清康熙四十八年(1709)设孟连宣抚司起属孟连宣抚司管辖,上隶永昌府(乾隆二十九年改隶顺宁府)。清光绪十四年(1888),正式核准分小黑江以北缅宁厅属猛猛(今双江)土巡检所辖之上改心地和小黑江以南孟连宣抚司所属之下改心地置镇边直隶厅,厅署设于圈糯(即今澜沧谦糯),隶云南省迤南道(驻普洱),此为澜沧设治之始。“镇边”,乃镇慑边境之意。民国2年(1913),改镇边直隶厅为镇边县,民国4年,更改重复县名,以东临澜沧江而更名为澜沧县。1949年2月澜沧解放,4月建立澜沧行政专员公署,将原澜沧县分为澜沧、东朗、上允、孟连4个县,另划出雅口、新营盘两区与原宁江设治局所辖勐往、安康合置溯涛县,共辖5县;12月撤销澜沧行政专员公署,前4个县仍恢复为澜沧县。1950年6月,成立澜沧县人民政府。1953年4月7日成立澜沧拉祜族自治区(县级)。1955年,改澜沧拉祜族自治区为澜沧拉祜族自治县。

澜沧因东临澜沧江而得名。澜沧江名称由来,一说《华阳国志》及《水经》中的兰苍水,又名仓津,即澜沧江别名。二说澜沧江傣语称为“南咪兰章”,“南咪”为江河,“兰”为百万,“章”为大象,“南咪兰章”意为百万大象之江。三说为澜沧江古称兰仓水,又名鹿沧江。西汉时期汉武帝开筑博南(今永平一带)山道时,筑路民工曾编唱了一首《渡澜津(澜沧江)》歌,歌词说:“汉德广,开不宾;渡博南,越兰津;渡兰仓,为他人。”澜沧江由此得名。

澜沧拉祜族自治县是全国唯一的拉祜族自治县。澜沧是普洱市面积最大县,为云南省县级面积第二大县,山区半山区占98.8%。地处横断山脉怒江山系南段,水系均属于澜沧江水系。澜沧是世界茶树的起源地、云南大叶种茶叶的原产地和普洱茶原料产地之一,境内生长着野生茶群落17个,邦崴野生型向栽培型过渡的千年古茶树被称为“世界过渡型古茶王”。惠民乡境内的景迈芒景千年古茶林是世界上保存较完好的大面积栽培古茶林之一。2023年,中国“普洱景迈山古茶林文化景观”列入《世界遗产名录》,成为中国第57项世界遗产。拉祜族人民的传世诗篇《牡帕密帕》与芦笙舞,记载着从古至今的澜沧记忆。以拉祜族文化为主体的各民族丰富多彩的风俗民情,每年的大年初三拜年和每周末的澜沧街,热闹非凡,不断开创民族团结、和谐发展、边境稳定的拉祜山乡新篇章。

|